Por Antonio Campillo.- La revista Sociología Histórica dedica su nº 4 (diciembre de 2014) al centenario de la Primera Guerra Mundial, con el título "1914-2014: La Gran Guerra y nosotros. Cien años después ". En ese número aparece una nota crítica mía sobre el libro de Enzo Traverso, A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009 (orig. francés: 2007). En este cuaderno de notas, ya escribí un comentario sobre el historiador italiano Enzo Traverso en marzo de 2012. A continuación, reproduzco la nota crítica con las referencias bibliográficas al final del texto.

La Guerra Civil Europea (1914-1918)

Hace ahora cien años, en el verano de 1914, estalló en el corazón de la Europa civilizada una guerra extremadamente bárbara que duró más de cuatro años y que puso fin a lo que el escritor judeo-austríaco Stefan Zweig llamó “el mundo de ayer” [1]: los grandes imperios continentales (alemán, austro-húngaro, otomano y zarista), el parlamentarismo decimonónico, la economía liberal del laissez faire, los imperios coloniales de las potencias euro-atlánticas (Reino Unido, Francia, Holanda, Portugal y España) y la fe moderna en el progreso irreversible de la razón, la justicia y la paz.

En los primeros meses de la guerra, las poblaciones de los Estados enemigos y sus principales partidos políticos (fuesen conservadores, liberales o socialdemócratas) aplaudieron mayoritariamente a sus gobiernos y se entregaron a una entusiasta movilización social, no solo mediante el alistamiento militar y la economía de guerra, sino también mediante la propaganda cultural. En efecto, las élites intelectuales y profesionales (filósofos, historiadores, científicos, escritores, artistas, periodistas, abogados, médicos, ingenieros, etc.) emprendieron su propia guerra ideológica, con toda clase de manifiestos, libros, artículos, obras artísticas, mítines, etc. Ciertamente, hubo también algunos intelectuales antibelicistas, pero tuvieron escaso eco y además fueron acusados de traidores tanto por los germanófilos como por los aliadófilos.

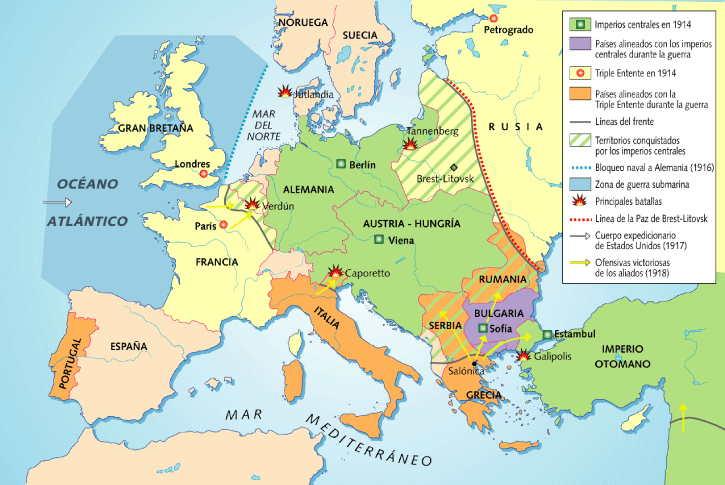

La confrontación entre los imperios centrales (Alemania y Austria-Hungría) y los países aliados (Francia, Reino Unido y Rusia), a los que luego se unieron Bulgaria y el imperio otomano (junto a los imperios centrales), e Italia, Japón y Estados Unidos (junto a los aliados), fue tan terrible que enseguida acabó con el primer ardor guerrero y con su idealización romántica, porque la nueva “guerra total” ya no distinguía entre objetivos civiles y militares, y porque además dispuso de unos ejércitos inmensos (más de 70 millones de militares movilizados) y de unas nuevas armas (tanques, aviones, gases tóxicos, etc.) con una capacidad de destrucción sin precedentes, gracias al desarrollo combinado de la moderna maquinaria estatal, industrial y tecno-científica.

Hubo unos 20 millones de muertos, y más de la mitad fueron civiles. Y tras la guerra quedaron los mutilados, los traumatizados, los huérfanos, las viviendas e infraestructuras destruidas, las economías deprimidas, la arrogancia de los vencedores, el resentimiento de los vencidos y unos regímenes políticos sometidos a conflictos internos, golpes de Estado y revueltas más o menos revolucionarias. La experiencia de esta guerra fue tan traumática que incluso puso en cuestión el concepto mismo de “experiencia”, en cuanto transmisión generacional de lo vivido. El pensador judeo-alemán Walter Benjamin lo señaló con su habitual lucidez en un artículo de 1933:

Sabíamos muy bien lo que era la experiencia: los mayores se la habían pasado siempre a los más jóvenes (…) Pero ¿dónde ha quedado todo eso? ¿Quién encuentra hoy gentes capaces de narrar como es debido? (…) La cosa está clara: la cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal (…) Entonces se pudo constatar que las gentes volvían mudas del campo de batalla. No enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable (…) Una pobreza del todo nueva ha caído sobre el hombre al tiempo que ese enorme desarrollo de la técnica. [2].

Por eso, los ciudadanos europeos que sufrieron en su propia carne “una de las experiencias más atroces de la historia universal” la llamaron la Gran Guerra o la Guerra Mundial. Los americanos, en cambio, la vivieron con cierta distancia y prefirieron llamarla la Guerra Europea. Hoy la conocemos como la Primera Guerra Mundial, porque tras los convulsos años veinte y treinta, estalló la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que en cierto modo fue la prolongación y radicalización de la anterior; porque en esa nueva guerra volvieron a enfrentarse los mismos enemigos (aunque algunos países cambiaron de bando, como la Italia de Mussolini y el Japón de Hirohito, que se unieron a la Alemania de Hitler); y porque a las víctimas de la “guerra total” se añadieron las de los “Estados totales” o “totalitarios”, con sus campos de concentración y de exterminio, lo que hizo de esta guerra la mayor y más mortífera de toda la historia de la humanidad (entre 50 y 70 millones de muertos) y la que expulsó a más personas de su hogar (unos 60 millones).

Además, en la mal llamada época de “entreguerras” no sólo se vivió el crack financiero de 1929 y la consiguiente Gran Depresión de los años treinta, sino que también se produjo lo que George Mosse ha denominado la “brutalización” de todos las relaciones sociales (entre naciones, entre clases sociales, entre ideologías políticas, etc.) [3]. En esas dos décadas, se multiplicaron las revoluciones (comenzando por la revolución bolchevique de 1917), las huelgas del movimiento obrero, los atentados terroristas contra políticos, empresarios y financieros, las bandas de matones patronales contra los líderes sindicales, los movimientos de masas disciplinados y militarizados, las guerras civiles (como la Guerra Civil española de 1936-1939, que fue utilizada por Hitler y Mussolini como un preludio de la Segunda Guerra Mundial) y los regímenes totalitarios de diverso signo político (fascista, nazi, estalinista, franquista, etc.).

Por todo ello, hay una serie de historiadores que en los últimos años han comenzado a considerar las dos guerras mundiales y el periodo transcurrido entre ellas como un ciclo histórico único, al que han dado el nombre de Guerra Civil Europea, porque durante más de treinta años desgarró a todo el continente en una serie encadenada de guerras, revoluciones, deportaciones y genocidios, de la que forman parte el fascismo italiano, el nazismo alemán y el comunismo soviético, pero también la Guerra Civil española (1936-1939) y el régimen totalitario de Franco (1939-1975) [4].

El concepto de “guerra civil europea” ha sido utilizado para defender interpretaciones historiográficas y políticas muy diferentes: desde el alemán Ernst Nolte (que explica la génesis del nazismo como una reacción e imitación del bolchevismo ruso y establece una equiparación entre Auschwitz y el Gulag, dos tesis que el filósofoJürgen Habermas criticó duramente por su “revisionismo” y que suscitaron la “controversia de los historiadores” o Historikstreit en la Alemania de mediados de los años ochenta) [5], hasta el británico Eric Hobsbawn y el francés François Furet, uno marxista y otro ex marxista (aunque ambos entienden la “guerra civil europea” como un conflicto extremo entre ideologías y regímenes políticos (liberalismo, fascismo y comunismo), pasando por la equilibrada visión del españolJulián Casanova (especialista en la Guerra Civil española y en el franquismo) y del italiano Enzo Traverso (heredero de la lúcida crítica de la modernidad formulada por los grandes filósofos judeo-alemanes que sufrieron el doble trauma del nazismo y el estalinismo).

La historiografía sobre la Gran Guerra ha pasado por tres etapas, tal y como han señalado Antoine Prost yJay Winter [6]: desde 1918 hasta 1945, predominaron los estudios de historia política, diplomática y militar, que se basaban en documentos oficiales y que trataban de identificar a los culpables del conflicto; tras la Segunda Guerra Mundial, y por influjo de la escuela de los Annales, se inicia una historia social de la guerra que comienza a interesarse por los combatientes y los civiles, por las complejas relaciones entre guerra de naciones, luchas de clases y revolución social, y por la continuidad entre las dos guerras mundiales, consideradas como una sola “guerra de treinta años”; finalmente, desde mediados de los años setenta, paralelamente al “giro cultural” que se estaba dando en el conjunto de la historiografía y de las ciencias sociales, comienzan a proliferar los estudios sobre las dimensiones culturales de la guerra e incluso comienza a hablarse de las “culturas de guerra”, en las que tuvieron un papel muy importante los intelectuales, escritores, científicos, artistas, etc. En este marco se inscriben los recientes estudios sobre el papel de los intelectuales en la Gran Guerra y, más allá de ella, en el conjunto de la Guerra Civil Europea [7].

En efecto, la Gran Guerra fue también una h“guerra de manifiestos”: comenzó con el “Manifiesto al mundo civilizado” de 93 intelectuales alemanes que salieron en defensa de su país, y continuó con otros manifiestos de intelectuales franceses, ingleses, estadounidenses, catalanes, españoles, etc., que defendieron a las potencias aliadas. Todos ellos entendían que en la Gran Guerra estaba en juego algo más que un trozo de tierra: estaban en juego los ideales de la civilización europea, que unos condensaban en la Kultur defendida por Alemania y otros en la Civilisation defendida por Francia y Reino Unido. Hubo también una minoría de intelectuales pacifistas que se pronunciaron en contra de la guerra y a favor de la unidad de los pueblos europeos (el escritor francés Romain Rolland, el ya citadoStefan Zweig, el científico judeo-alemán Albert Einstein, el filósofo inglés Bertrand Russell, el escritor y filósofo catalán Eugenio d’Ors, la pensadora y activista judeo-alemana Rosa Luxemburgo, etc.), pero, como ya he dicho antes, fueron menospreciados e incluso acusados de traidores [8].

Algunos de los intelectuales europeos que vivieron en la primera mitad del siglo XX fueron muy conscientes de estar asistiendo a una guerra civil europea, pues no se trataba solamente de un conflicto internacional entre Estados, sino también de un conflicto civil transnacional o continental que era interior a todos los Estados europeos y que enfrentaba violentamente a clases sociales, ideologías políticas, modelos socio-económicos e incluso concepciones del mundo, como la Kulturgermánica y la Civilisation anglo-franco-latina. El economista judeo-húngaro Karl Polanyi escribió en 1944 La gran transformación [9], para explicar cómo el liberalismo económico del siglo XIX y su utopía del mercado universal autorregulado había socavado las bases sociales del propio capitalismo y, por ello mismo, había dado lugar a “contramovimientos” de muy diverso signo y a la “gran transformación” sufrida por Europa en la primera mitad del siglo XX: la Gran Depresión económica de la década de 1930, los primeros gobiernos socialdemócratas y de Frente Popular, los regímenes totalitarios de signo fascista y comunista, y, finalmente, las dos guerras mundiales en las que se habían enfrentado naciones, clases sociales, ideologías y bloques geopolíticos opuestos.

Por su parte, la pensadora judeo-alemana Hannah Arendt publicó en 1951 Los orígenes del totalitarismo [10], en donde también presenta la Gran Guerra como la “explosión” del Viejo Mundo, como la crisis irreparable de la modernidad europea, como la desaparición de lo que Stefan Zweig llamó “el mundo de ayer”, como el derrumbe no sólo de los grandes imperios continentales y coloniales, sino también de la idea moderna del Estado-nación soberano, y, por tanto, de una ciudadanía y unos derechos humanos asociados a la pertenencia nacional. Por eso, Arendt describe los años veinte y treinta no como un intervalo de paz sino como un encadenamiento de “guerras civiles” más crueles y sangrientas que las antiguas “guerras de religión”, cuya culminación fue una nueva guerra mundial todavía más devastadora que la primera.

A pesar de que España se declaró oficialmente neutral, los partidos políticos y los intelectuales españoles participaron muy activamente en la guerra ideológica y cultural, y se dividieron internamente entre germanófilos, aliadófilos y europeístas. Uno de los aliadófilos, Miguel de Unamuno, no vaciló en describir la Gran Guerra como una guerra civil europea y, al mismo tiempo, como una guerra civil entre las dos Españas, la de la autocracia bárbara y militarista, y la de la democracia civilizada y liberal, de modo que la guerra europea contra el imperialismo germánico debía conllevar una revolución en el seno de España contra el régimen neutralista de Alfonso XIII:

Esta guerra, y hay que decirlo muy alto y repetirlo muchas veces, es más que una guerra una revolución europea, es la revolución. Como guerra, es la guerra civil de Europa y toda guerra civil es siempre una revolución. Y esto lo saben muy bien los de la neutralidad a todo trance y a toda costa. Porque esta guerra ha suscitado la guerra civil también en España. España está hoy en guerra civil aunque no andemos a tiros unos españoles con otros. La guerra civil, o sea la revolución, ha entrado también en España aunque luego con la paz, se corte sin darnos bastante fruto. Y eso de la neutralidad a todo trance y costa pase lo que pasare no es más que una maniobra de la guerra civil. Y nada tiene que ver con el patriotismo. [11].

En mi opinión, el mejor estudio de conjunto sobre la Guerra Civil Europea es A sangre y fuego, del italiano Enzo (o Vincenzo) Traverso. Este autor es uno de los más destacados historiadores de la Europa del siglo XX, especialmente de sus conflictos más traumáticos (guerras, revoluciones, deportaciones, genocidios, etc.) y de los intelectuales que los han experimentado en carne propia y han reflexionado sobre ellos. Traverso ha escrito sobre el nazismo, la Shoah, el marxismo y la cuestión judía, el exilio de los judíos alemanes, el itinerario intelectual de Siegfried Kracauer, la reflexión de los intelectuales sobre Auschwitz, los debates en torno al concepto de totalitarismo, la relación entre memoria, historia y política, y, por supuesto, la “guerra civil europea”, que es una especie de compendio de todos sus trabajos anteriores. Es difícil encontrar a un historiador que sepa reconstruir los complejos vínculos entre la historia de los hechos y la historia de las ideas, y Traverso lo hace muy sabiamente, con un gran dominio de las fuentes documentales. Por eso, hoy es reconocido como uno de los mayores especialistas en la historia intelectual de la primera mitad del siglo XX. Afortunadamente, la mayor parte de sus libros han sido traducidos al castellano, entre otras cosas porque Traverso conoce bien la España del siglo XX, está en contacto con colegas españoles y ha dado conferencias en varias ciudades de nuestro país.

Su libro A sangre y fuego es un magnífico análisis histórico, político y filosófico de la “guerra civil europea” que desgarró al continente durante la primera mitad del siglo XX. Traverso adopta un juicio ecuánime y a la vez comprometido con las graves cuestiones que están en juego. Entre otras cosas, porque quiere comprender con la debida distancia crítica la experiencia histórica que él mismo heredó durante su infancia y adolescencia en su Piamonte natal y en la Italia de los años setenta, cuando militó en una organización “revolucionaria” (Potere Operaio). Por eso, evita caer en el dilema simplista entre fascismo y antifascismo, pero también evita meter en el mismo saco a todos los contendientes (fascistas y antifascistas) bajo el rótulo común de violentos y totalitarios, para adoptar la perspectiva humanitarista y apolítica de las “víctimas” de cualquier conflicto. Traverso se niega a aplicar de forma retrospectiva y anacrónica estos moldes interpretativos tan burdos y maniqueos. Por el contrario, trata de comprender la complejidad de las situaciones políticas y personales a las que tuvieron que enfrentarse los protagonistas de los hechos, fuese cual fuese su nacionalidad, su religión, su clase social, su sexo, su edad, su ideología política, etc.

Además, en lugar de adoptar como procedimiento expositivo el mero relato cronológico de los hechos políticos, diplomáticos, militares, etc., el autor de A sangre y fuego analiza de forma temática y problemática los diferentes aspectos sociales e intelectuales de ese fenómeno multifacético y de larga duración que fue la “guerra civil europea”. En la primera parte del libro, analiza los aspectos sociales, lo que él llama “pasajes al acto”: la secuencia de la guerra, los tipos de combatientes y de violencia, la guerra contra los civiles y, por último, el modo de juzgar y tratar a los enemigos. En la segunda parte, analiza las dimensiones intelectuales, lo que él llama las “culturas de guerra”: los presagios de la catástrofe, la fiebre chauvinista, la moral del honor, los imaginarios de la violencia, la crítica de las armas y, por último, las antinomias del antifascismo. Traverso consigue analizar de forma equilibrada y lúcida, en apenas 250 páginas, todos estos aspectos tan diversos, problemáticos y entrecruzados.

Según el autor, la “guerra civil europea” tuvo tres características fundamentales: no enfrentó solo a países sino también a clases sociales, regímenes políticos, concepciones ideológicas y culturales, etc.; adoptó las formas más diversas y extremas de violencia: guerras, revoluciones, deportaciones, genocidios, etc.; y, como consecuencia de lo anterior, problematizó las categorías morales, jurídicas, políticas, históricas y filosóficas que el Occidente moderno había heredado de la Ilustración. No puedo resumir aquí los muchos aciertos de este libro, pero sí puedo decir que debería ser de lectura obligada para todo ciudadano europeo que quiera comprender el pasado cercano de la Europa moderna y enfrentarse con lucidez a los retos del siglo XXI.

La Guerra Civil Europea de la primera mitad del siglo XX fue, según Traverso, una nueva Guerra de los Treinta Años, análoga a la que tuvo lugar en los inicios de la Europa moderna (1618-1648). Aquella concluyó con la Paz de Westfalia (1648), que trazó el mapa territorial y jurídico de la Europa moderna, vigente hasta comienzos del siglo XX. La segunda Guerra de los Treinta Años (1914-1945) concluyó con el fin de la hegemonía europea, la creación de la ONU, el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS (concluida en 1991), la formación de los Estados de bienestar (combatidos por el neoliberalismo desde los años ochenta), el largo e inacabado proceso de construcción de la Unión Europea (cada vez más debilitada ante el poder del capitalismo neoliberal y de las nuevas potencias emergentes), y el nacimiento de una sociedad global cada vez más compleja, interdependiente e incierta, que tiene en sus manos la posibilidad de provocar el colapso de la humanidad o bien la posibilidad de evitarlo mediante un cambio de rumbo y la constitución de un nuevo régimen cosmopolita de convivencia, que sea a un tiempo sostenible y solidario.

Notas

[1] Stefan Zweig, El mundo de ayer. Memorias de un europeo, trad. de J. Fontcuberta y A. Orzeszek, Acantilado, Barcelona, 2002 (orig. alemán 1942). Merece la pena leer también la reseña que la judeo-alemana Hannah Arendt dedicó en 1943 a la edición inglesa de esta obra, en la que critica el apoliticismo de su autor y de otros muchos judíos ilustres como él, que creyeron poder asimilarse al mundo burgués europeo: “Los judíos en el mundo de ayer. A propósito de The World of Yesterday, an Autobiography, de Stefan Zweig”, en La tradición oculta, Paidós, Barcelona, 2004, pp. 75-88.

[2] Walter Benjamin, “Experiencia y pobreza”, en Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia, ed. de J. Aguirre, Taurus, Madrid, 1973, pp. 165-173.

[3] George L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des societés européennes, Hachette, París, 1999.

[4] Ernst Nolte, La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo, FCE, México, 2001 (orig. alemán 1987, 2ª ed. rev. y aum. 1997); Eric J. Hobsbawm,Historia del siglo XX. La era de los extremos (1914-1991), Crítica, Barcelona, 2012 (orig. inglés 1994); François Furet, El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, FCE, Madrid, 1995 (orig. francés 1995); François Furet y Ernst Nolte, Fascismo y comunismo, Alianza, Madrid, 1999; Paul Preston, “La Guerra Civil europea: 1939-1945”, en Claves de Razón Práctica, 53 (1995), pp. 2-23; Enzo Traverso, A sangre y fuego: De la guerra civil europea (1914-1945), Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2009 (orig. francés 2007); José Luis Comellas, La guerra civil europea (1914-1945), Rialp, Madrid, 2010; Julián Casanova, Europa contra Europa, 1914-1945, Crítica, Barcelona, 2011.

[5] Thomas Mann, Ernst Nolte y Jürgen Habermas, Hermano Hitler. El debate de los historiadores, trad. de V. M. Herrera, Herder, México, 2011.

[6] Antoine Prost y Jay Winter, Penser la Grand Guerre. Un essai d’historiographie, Seuil, París, 2004.

[7] Sobre el papel de los intelectuales en la Primera Guerra Mundial: Christophe Prochasson y Anne Rasmussen, Au nom de la patrie. Les intellectuels et la première guerre mondiale (1910-1919), La Découverte, París, 1996; Kurt Flasch, Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg. Ein Versuch, Verlag Alexander Fest, Berlín, 2000; Hans Joas, “Ideologías de la guerra. La Primera Guerra Mundial en el espejo de las ciencias sociales contemporáneas”, en Guerra y modernidad. Estudios sobre la historia de la violencia en el siglo XX, Paidós, Barcelona, 2005, pp. 83-117; Nicolas Beaupré, Écrire en guerre, écrire la guerre. France, Allemagne 1914-1920, CNRS, París, 2006. Sobre la implicación de los intelectuales españoles: Maximiliano Fuentes Codera, España en la Primera Guerra Mundial. Una movilización cultural, prólogo de J. Álvarez Junco, Akal, Madrid, 2014.

[8] Romain Rolland, Más allá de la contienda, trad. de C. Primo, prólogo de S. Zweig, Capitán Swing y Nórdica Libros, Madrid, 2014.

[9] Karl Polanyi, La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, trad. y pres. de J. Varela y F. Álvarez-Uría, La Piqueta, Madrid, 1989, y Los límites del mercado, trad. de I. Pérez, pres. de C. Rendueles, Capitán Swing, Madrid, 1914.

[10] Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, 3 vols., trad. de G. Solana, Alianza, Madrid, 1981.

[11] Miguel de Unamuno, “Patriotismo negativo”, en La Publicidad, 21 de abril de 1917, p. 1. Cit. en Maximiliano Fuentes Codera, España en la Primera Guerra Mundial. Una movilización cultural, o.c., p. 159.

*Antonio Campillo es Catedrático de Filosofía en la Universidad de Murcia. Fuente: https://webs.um.es/campillo/miwiki/doku.php?id=octubre_2014