Mauricio Herrera Kahn

“Las guerras siempre comienzan en la mente de las personas” – Ryszard Kapuściński

“Las guerras siempre comienzan en la mente de las personas” – Ryszard Kapuściński

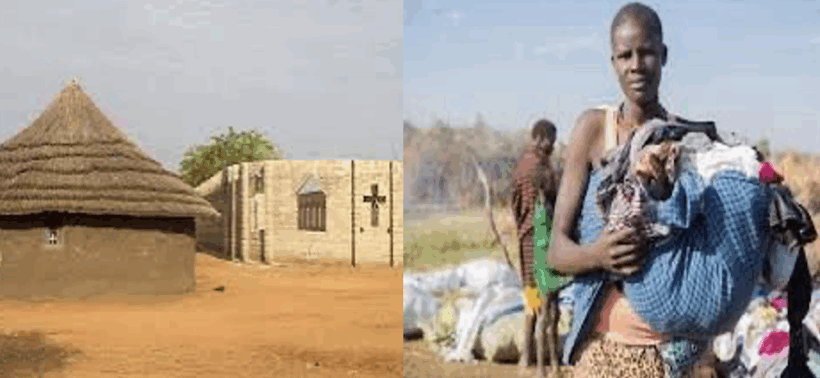

Sudán del Sur es el país más joven del mundo. Nació en 2011 después de décadas de guerra contra Jartum y de un referéndum que selló su independencia con un 98 % de apoyo popular. El sueño de libertad pronto se convirtió en pesadilla. Años de enfrentamientos internos, hambrunas, corrupción y exilio han convertido al nuevo Estado en uno de los más pobres del planeta.

Con una extensión de 619 mil kilómetros cuadrados, más del doble que Alemania, Sudán del Sur tiene una población de 11,6 millones de personas. La mayoría pertenece a etnias como los dinka y los nuer, aunque conviven más de sesenta grupos distintos. Esa diversidad, en lugar de ser riqueza cultural, fue utilizada como arma en guerras de poder que dividen al país hasta hoy.

Las cifras son implacables. El PIB per cápita apenas alcanza los 350 USD anuales, el 80 % de la población vive bajo la línea de la pobreza extrema y más del 70 % depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. El país ocupa los últimos lugares en el Índice de Desarrollo Humano, con una esperanza de vida de 55 años y un analfabetismo que supera el 65 %.

El territorio es rico en petróleo. Más del 90 % de los ingresos del Estado provienen de la exportación de crudo, pero ese dinero se diluye entre contratos oscuros, corrupción y conflictos armados. La paradoja es brutal. Un país que nada en petróleo pero donde millones no tienen agua potable, electricidad ni alimentos suficientes. Sudán del Sur es una nación que aún no ha podido escribir una página de estabilidad en su corta historia.

Colonización y ruptura con el Norte

Sudán del Sur nació de una larga historia de marginalidad. Durante la administración anglo-egipcia, entre 1899 y 1956, el norte concentró el poder político y económico mientras el sur fue relegado a una periferia sin derechos. El sur recibió menos inversión en infraestructura y educación, lo que alimentó una brecha que se transformó en conflicto. Mientras el norte abrazaba el islam y la cultura árabe, el sur conservaba religiones tradicionales y un cristianismo en expansión, creando una fractura que pronto sería insostenible.

La primera guerra civil estalló en 1955, un año antes de la independencia del Sudán unificado. Se prolongó hasta 1972 y dejó decenas de miles de muertos. La segunda guerra comenzó en 1983 y se extendió por más de dos décadas, con un saldo estimado de dos millones de vidas perdidas y más de cuatro millones de desplazados. La lucha era por autonomía, pero también por recursos, ya que en esa década se descubrieron reservas petroleras en el sur que despertaron nuevos apetitos de control.

El Acuerdo de Paz de 2005 puso fin a esa guerra interminable. Estableció un período de autonomía de seis años para el sur y abrió la puerta a un referéndum de independencia. En enero de 2011 la población habló con claridad. Más del 98 % votó a favor de separarse del norte. El 9 de julio de 2011 Sudán del Sur se convirtió oficialmente en el país más joven del planeta, reconocido de inmediato por la comunidad internacional y aceptado como miembro de la ONU.

La independencia fue recibida con euforia en las calles de Yuba, con banderas nuevas y discursos que prometían paz, prosperidad y unidad. Sin embargo, las promesas pronto se convirtieron en espejismos. El nacimiento del país no cerró las heridas coloniales ni las divisiones étnicas, solo las trasladó a un nuevo escenario de poder.

El peso de la miseria cotidiana

Sudán del Sur es un país rico en petróleo pero empobrecido en todo lo demás. Su economía nacional apenas alcanza un PIB total de 4.500 millones de USD, una cifra menor que el presupuesto anual de muchas ciudades medianas en Europa. Repartido entre sus más de doce millones de habitantes el resultado es un PIB per cápita cercano a los 350 USD, uno de los más bajos del planeta. Ese número no es una estadística abstracta, es el reflejo de la precariedad de la vida cotidiana.

La esperanza de vida ronda los 55 años, veinte menos que el promedio mundial. La tasa de analfabetismo supera el 65 % entre adultos y aunque casi la mitad de los jóvenes sabe leer y escribir, el acceso a la secundaria no pasa del 30 %. La educación superior es un privilegio casi inexistente y el país carece de universidades que puedan absorber la demanda de una población joven y creciente.

El acceso a servicios básicos es dramático. Solo 27 % de la población dispone de agua potable segura. En las aldeas más remotas las familias caminan kilómetros hasta pozos inseguros que muchas veces se secan en la estación seca. El sistema sanitario es mínimo, con una proporción de menos de 0,2 médicos por cada mil habitantes y hospitales concentrados en pocas ciudades.

El hambre se ha vuelto endémico. Siete de cada diez personas viven en inseguridad alimentaria y depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Las cosechas se pierden por inundaciones o sequías y la guerra destruyó buena parte de la infraestructura agrícola. Carreteras y puentes son escasos, lo que aísla comunidades enteras. En Sudán del Sur la pobreza estructural no es un accidente, es la consecuencia de un país que nació sin cimientos y que todavía busca cómo sostenerse en pie.

El petróleo como espejismo

Sudán del Sur flota sobre petróleo y se hunde en la pobreza. Más del 90 % de los ingresos fiscales proviene de la venta de crudo, una dependencia extrema que lo deja expuesto a cualquier crisis. Antes de la guerra civil de 2013 el país producía 350 mil barriles diarios, pero la violencia redujo esa cifra a menos de la mitad. En 2023 la producción rondó los 150 mil barriles por día, un volumen que apenas cubre el gasto estatal y deja poco para inversión social.

La paradoja se profundiza porque Sudán del Sur no tiene salida propia al mar. Todo el crudo debe viajar por un oleoducto que atraviesa Sudán y llega a Port Sudán en el Mar Rojo. Ese tránsito obliga a pagar tarifas altas a Jartum y convierte cada conflicto fronterizo en una amenaza directa a los ingresos del país. Cuando en 2012 estalló una disputa sobre el petróleo, el flujo se detuvo durante meses y la economía colapsó casi por completo.

Los principales compradores son China, India y Malasia, países que aseguraron contratos de largo plazo y participación en la explotación de los campos. En la práctica controlan buena parte de la industria, mientras el Estado sudsudanés recibe rentas que se diluyen en corrupción. Informes internacionales revelan desvíos millonarios y contratos opacos que benefician a elites políticas y militares.

La agricultura, que podría sostener a la mayoría, permanece olvidada. El 75 % de la tierra cultivable sigue sin aprovecharse por falta de infraestructura y por el abandono sistemático de políticas agrarias. El país depende de importaciones de cereales y de la ayuda alimentaria, mientras sus campos fértiles se cubren de maleza. Sudán del Sur es la paradoja africana en estado puro. Oro negro que alimenta al Estado y hambre que desgarra al pueblo.

Guerra interminable y desplazos

La independencia no trajo paz. Apenas dos años después del nacimiento del país estalló una guerra interna que enfrentó a las dos etnias más grandes, los dinka liderados por el presidente Salva Kiir y los nuer encabezados por su vicepresidente Riek Machar. La disputa por el poder se transformó en una guerra civil que entre 2013 y 2018 dejó un saldo superior a 400 mil muertos, una cifra devastadora para un país de poco más de once millones de habitantes.

Las consecuencias humanas fueron brutales. Más de 4,3 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. De ellas, alrededor de 2 millones buscaron refugio en países vecinos como Uganda, Sudán, Etiopía y Kenia. El resto, unos 2,3 millones, quedó atrapado como desplazados internos en un país sin infraestructuras para sostenerlos. Los campamentos improvisados se convirtieron en ciudades de plástico y lona donde generaciones enteras crecieron sin conocer la estabilidad de un hogar.

El conflicto estuvo marcado por atrocidades. Organismos de derechos humanos documentaron masacres étnicas, violaciones masivas utilizadas como arma de guerra y el reclutamiento de miles de niños soldados. Naciones Unidas calcula que al menos 19 mil menores fueron utilizados en combate durante los años más duros de la guerra.

El acuerdo de paz firmado en 2018 logró frenar la violencia a gran escala, pero su cumplimiento sigue siendo frágil. La desconfianza entre los líderes persiste, las milicias locales no se han desarmado completamente y brotes de violencia continúan en distintas regiones. En la memoria de Sudán del Sur la independencia ya no se recuerda como el inicio de la libertad, sino como el preludio de una tragedia interna. El país más joven del mundo se convirtió en un ejemplo doloroso de cómo la esperanza puede ser devorada por la guerra.

Un país joven frente al abismo

Sudán del Sur es un país que vive en presente permanente, pero su mayor desafío es el futuro. El 70 % de la población tiene menos de 30 años, un bono demográfico que podría ser una ventaja si existieran escuelas, empleos y horizontes. En cambio, la mayoría de esos jóvenes se enfrenta a la desocupación, a la migración forzada o a la tentación de unirse a milicias que les ofrecen armas en lugar de libros.

El crecimiento demográfico es uno de los más acelerados de África, con una tasa cercana al 3 % anual. Eso significa que en cada década la población aumenta en millones sin que la infraestructura acompañe. El Estado no construye escuelas al ritmo que nacen niños ni levanta hospitales al ritmo que crecen las ciudades. La distancia entre lo que se necesita y lo que se ofrece se agranda año tras año.

El cambio climático castiga sin clemencia. Sequías que arrasan el maíz y el sorgo, inundaciones que sumergen aldeas en el Nilo Blanco y destruyen caminos. En 2023 más de 7 millones de personas quedaron en situación de inseguridad alimentaria severa. La dependencia de los convoyes humanitarios es tan grande que sin ellos habría hambrunas masivas.

La educación es la llave que podría romper el ciclo, pero menos del 30 % de los niños llega a la secundaria. Las universidades son escasas y mal financiadas. La falta de maestros, de libros y de aulas condena a millones de jóvenes a vivir sin herramientas para construir un futuro distinto.

El país necesita diversificar su economía. La agricultura puede alimentar, la ganadería puede generar ingresos y las energías limpias pueden electrificar aldeas hoy a oscuras. Sudán del Sur solo sobrevivirá si transforma su juventud en una oportunidad y no en una bomba de tiempo.

El tutelaje internacional

Sudán del Sur no sobrevive por sí mismo, sobrevive porque otros lo sostienen. Siete de cada diez habitantes dependen directamente de la ayuda humanitaria para alimentarse, atenderse en un hospital o recibir agua limpia. En un país con doce millones de personas, eso significa que la vida cotidiana de más de ocho millones se mantiene gracias a programas internacionales.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas destina cada año cientos de millones de USD en granos, aceite y raciones de emergencia que llegan en camiones o lanzamientos aéreos. En 2023 distribuyó alimentos a 6,2 millones de personas. Sin esa asistencia las hambrunas serían inevitables.

Los organismos financieros también intervienen. El Banco Mundial y el FMI han aprobado proyectos de estabilización económica que buscan sostener un Estado casi sin ingresos propios. En 2021 el FMI liberó un crédito de 174 millones de USD para cubrir gastos fiscales urgentes. Estas operaciones se justifican en nombre de la paz, pero también amarran al país a compromisos que limitan su soberanía.

Los principales donantes bilaterales son Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega y Japón. Todos financian escuelas temporales, clínicas rurales y programas de nutrición. Sin embargo, la continuidad de esos fondos depende de la geopolítica y de los cambios de gobierno en las capitales del norte.

En contraste, China es el socio petrolero clave. Controla parte de la producción y compra buena parte del crudo, pero su ayuda humanitaria es mínima. Pekín se interesa en el petróleo, no en las hambrunas.

La paradoja es evidente. Sudán del Sur tiene recursos para sostenerse, pero su población vive de la caridad internacional. El riesgo es convertirse en un Estado asistido permanente, incapaz de caminar sin muletas prestadas.

Juventud que resiste

Sudán del Sur es un país que se ha contado siempre desde la guerra y la pobreza, pero también puede narrarse desde la esperanza. La primera piedra de ese futuro distinto es la educación. Hoy existen menos de 1.500 escuelas secundarias para todo el territorio. Levantar nuevas aulas, formar docentes y abrir universidades regionales es una tarea urgente. La capacitación técnica en oficios agrícolas, construcción y energías limpias podría transformar la vida de cientos de miles de jóvenes.

La salud es otra prioridad impostergable. El país tiene menos de 300 médicos en ejercicio para toda la población. Formar enfermeros, médicos generales y especialistas no es un lujo, es una necesidad vital. Hospitales básicos en cada condado podrían reducir mortalidad materna e infantil, una de las más altas del mundo.

la agricultura es un tesoro dormido. El país cuenta con tierras fértiles regadas por lluvias y ríos, pero el abandono estatal la condena al atraso. Con inversión en irrigación, semillas y almacenamiento, Sudán del Sur podría no solo alimentarse, sino exportar maíz, sorgo y ganado. El petróleo debe ser un medio y no un fin. Sus ingresos, hoy destinados a gasto militar y burocrático, podrían financiar esta diversificación económica.

La energía ofrece un horizonte concreto. El Nilo Blanco tiene capacidad para generar miles de megavatios hidroeléctricos. El sol, que golpea sin tregua, es un aliado perfecto para desplegar sistemas solares comunitarios en aldeas rurales. Llevar electricidad no solo enciende bombillas, también ilumina escuelas y refrigera vacunas.

La juventud debe convertirse en protagonista. Programas de empleo cooperativo y comunitario podrían dar trabajo a más de dos millones de jóvenes en las próximas dos décadas. La diáspora, dispersa entre campamentos de refugiados y ciudades extranjeras, guarda un capital humano que tarde o temprano volverá. Si esas manos y cerebros regresan, Sudán del Sur podrá reescribir su historia desde abajo.

Lo que costaría un mañana distinto

Hablar del futuro de Sudán del Sur no puede quedarse en discursos abstractos. El porvenir se mide en cifras concretas y en obras que cambian la vida de millones. Si el país quiere dejar de ser el último en los rankings mundiales necesita una inversión sostenida y bien dirigida, que no se pierda en corrupción ni en contratos oscuros, sino que se traduzca en escuelas abiertas, hospitales funcionando y campos cultivados.

La educación es el primer peldaño. Construir 3.000 escuelas rurales, 300 liceos y 3 universidades públicas costaría unos 1.500 millones de USD. Esa inversión permitiría que millones de niños y jóvenes no repitan el destino de analfabetismo de sus padres.

La salud exige un esfuerzo mayor. Levantar 70 hospitales regionales y 1.000 clínicas rurales significaría gastar cerca de 3.000 millones de USD, pero salvaría miles de vidas al año. La mortalidad materna e infantil, hoy una de las más altas del mundo, podría reducirse a la mitad en una década.

La agricultura requiere 2.000 millones de USD en irrigación y agroindustria. El país tiene tierra suficiente para producir más de lo que consume, pero sin inversión seguirá dependiendo de camiones de ayuda internacional.

La energía es vital. Instalar 2.000 MW en hidro y solar demandaría 5.000 millones de USD. Eso electrificaría aldeas, daría poder a las escuelas y permitiría que los hospitales almacenen medicinas en frío.

La juventud necesita oportunidades. Programas de empleo para dos millones de jóvenes en oficios y cooperativas costarían 1.000 millones de USD, una cifra modesta para estabilizar un país entero.

El costo total asciende a 12.500 millones de USD a 2035 y a 25.000 millones a 2050. Para el mundo son montos menores, para Sudán del Sur es la diferencia entre repetir la tragedia o escribir una historia nueva.

Sudán del Sur nació entre banderas nuevas y promesas inmensas.

El júbilo de 2011 parecía anunciar que la guerra había terminado y que la independencia traería paz y desarrollo. Pero la historia no siguió ese guion. En lugar de cosechar esperanza, el país cosechó más sangre. Las heridas del colonialismo y las luchas internas convirtieron al Estado más joven del mundo en un campo de ruinas.

Sin embargo, la juventud de su gente sigue siendo un recurso inagotable. Setenta de cada cien habitantes no han cumplido treinta años. Es esa generación la que aún puede torcer el rumbo. No será fácil. Hay que levantar escuelas donde hoy solo hay chozas, hospitales donde hoy no hay médicos, caminos donde solo hay barro. Hay que sembrar confianza en un país acostumbrado a la traición.

Kapuscinski escribió que en África los silencios hablan más que las palabras. Sudán del Sur es un silencio ensordecedor. Calla frente al hambre, frente a los desplazados, frente a la corrupción. Pero también guarda la voz de los que no se rinden. Si el país logra transformar su petróleo en aulas, su sol en electricidad y su juventud en trabajo, podrá convertir su fragilidad en fortaleza. El desafío es monumental, pero no imposible. El futuro no está escrito, y Sudán del Sur todavía puede escribirlo con tinta propia.

Bibliografía

Banco Mundial, South Sudan Economic Monitor (2023)

Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database (2024)

Naciones Unidas, Human Development Report 2023/24 (PNUD)

UNICEF, South Sudan Country Programme Document (2023)

Programa Mundial de Alimentos (WFP), South Sudan – Situation Report (2024)

FAO, South Sudan Agricultural Sector Assessment (2023)

International Crisis Group, South Sudan: Fragile Peace (2023)

ACNUR, South Sudan Refugee Situation (2024)

African Development Bank, South Sudan Country Brief (2023)

Reuters, South Sudan oil pipeline resumption imminent (2024)

AP News, Millions in South Sudan face hunger as floods and conflict worsen (2023)