Rima Elkouri, en La Mar de Letras: 'Manam' explora el silencio, la valentía, la memoria, el dolor, el duelo y la esperanza a través de los ojos de las mujeres

Hay un silencio necesario para la supervivencia de las víctimas y otro silencio, de negación, el silencio asesino de los verdugos

Más que una historia de hechos, Manam es una historia de sentimientos. La periodista escribe con la cabeza y la novelista lo hace con el corazón. El periodismo confiere una disciplina en la escritura y una preocupación por la exactitud en el trasfondo histórico de la novela, pero los sentimientos y la creación son necesarios para completar el relato

LA MAR DE LETRAS LA MAR DE MÚSICAS

La periodista y escritora de origen armenio Rima Elokuri participó este lunes en Cartagena, dentro de La Mar de Letras -sección literaria del festival La Mar de Músicas-, en una conversación con la catedrática de Literatura Francesa de la Universidad del País Vasco Rosa de Diego en la que habló de la hasta ahora su única novela, Manam.

Rosa de Diego, que dialogó con la escritora en francés -Rima estudió castellano en su adolescencia, pero se siente más cómoda explicándose en su lengua- y tradujo al español para las personas asistentes, comenzó su intervención refiriéndose a la agresión sufrida por Armenia en septiembre de 2020 por parte de Azerbaiyán con el apoyo de la Turquía de Erdogan, y a los últimos episodios del conflicto armenio-azerí, relacionándolos directamente con sus raíces más profundas, con el genocidio de 1915.

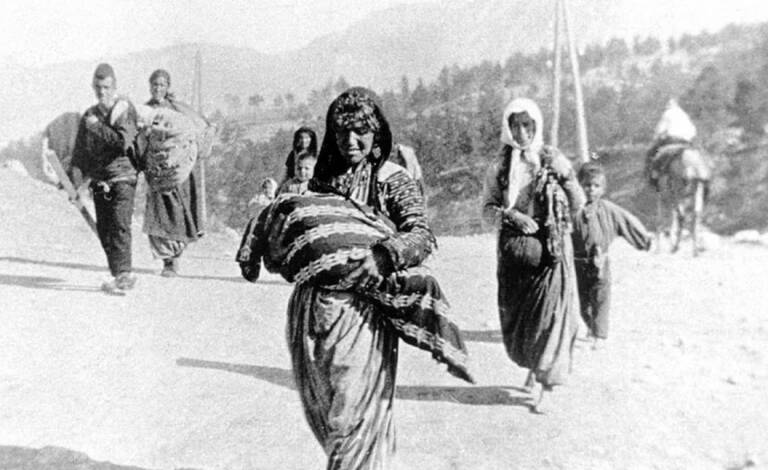

El 24 de abril de 1915 las autoridades otomanas detuvieron a unos 800 intelectuales líderes de la comunidad armenia en Estambul. Posteriormente los militares otomanos expulsaron a armenias y armenios de sus hogares y les obligaron a marchar cientos de kilómetros -por el desierto de lo que hoy es Siria- sin alimentos ni agua. Las masacres no respetaron la edad ni el sexo de las víctimas, y las violaciones y otros tipos de abusos sexuales fueron frecuentes.

Partiendo de esta masacre, Rosa de Diego enlazó su discurso con la novela Manam: "Léa es una maestra canadiense que trata de reconstruir la vida de su abuela, superviviente de aquella masacre de la que siempre se negó a hablar. Rima Elkouri narra, con sencillez y delicadeza, el viaje de Léa para desenredar el nudo de un recuerdo familiar herido".

Es a partir de su propia historia y experiencia personal que Elkouri crea una novela histórica "desde una perspectiva emocional". Más que una historia de hechos, la novela es -señaló la autora- "una historia de sentimientos". Como periodista, Rima Elkouri documenta a la perfección en su obra los antecedentes históricos, pero sobre todo explora temas como el silencio, el coraje, la memoria, la transmisión, el dolor y la esperanza a través de los ojos de las mujeres. Pero Elkouri diferenció claramente en su intervención sus facetas de periodista y escritora. Mientras "la periodista escribe con la cabeza", dijo, "la novelista lo hace con el corazón". "El periodismo me dio una disciplina en la escritura y una preocupación por la exactitud en el trasfondo histórico de la novela". Pero después de la investigación de campo y las entrevistas que precedieron a la escritura de Manam, la periodista tuvo que ser despedida para dejar espacio a la novelista.

Interrogada por Rosa de Diego sobre su interés por el genocidio armenio, Rima Elkouri aludió a su familia y especialmente a las mujeres de su familia. "Me interesa la historia del genocidio armenio porque yo misma soy nieta de sobrevivientes". La autora contó que había comenzado a atormentarse por su pasado cuando murió su abuela. Vio entonces que era heredera de una historia sobre la que no conocía casi nada, de la que solo tenía silencios y secretos. "Más que palabras, somos nuestros silencios", dice Rima. "De todas las historias, las que más marcan son aquellas que no se cuentan. Cuanto es preferible olvidar. Cuando se intuye en el fondo de una mirada. Los recuerdos demasiado oscuros. Los dolores demasiado intensos".

Pero Rima Elkouri distingue dos tipos de silencios: aquellos necesarios para las víctimas, "silencios sin los cuales no sería posible la supervivencia", que "envuelven el dolor y le impiden escapar", que "depositamos sobre las palabras como piedras de sabiduría"; y otros silencios asesinos, "silencios de negación, que regocijan a los verdugos". Ambos silencios, dice Rima, tienen un aspecto semejante, pero su sonido es completamente distinto.

Preguntada sobre las críticas en la prensa de Canadá afirmando que su novela será “un futuro clásico de la literatura quebequense”, la autora dijo sentirse "conmovida y halagada" por esta declaración. "Cuando una es la hija de inmigrantes, a menudo se te considera una extraña en tu propio país. E incluso si sientes que perteneces al país donde creciste, este sentimiento de pertenencia está inevitablemente manchado por esta mirada". La identidad también se construye a los ojos del otro y por las historias que la literatura lleva. Para Rima Elkouri, ser considerada un futuro clásico de la literatura quebequense tiene algo simbólico y conmovedor. "Soy nieta de supervivientes del genocidio armenio que no pudieron ir a la escuela y que aprendieron francés del diccionario". Rima contó que sus abuelos eligieron Quebec, la única provincia francófona de Canadá, porque eran francófilos y soñaban con esta sociedad pacífica. Después de todos los horrores que sus ancestros presenciaron, como nieta de los sobrevivientes, se alegra de que su historia, a través de este libro, sea "parte de la memoria colectiva de Quebec".

Rosa de Diego se refirió también a la labor de Elkouri como defensora de los derechos de las mujeres y preguntó a la atora sobre la situación actual en su país. Rima Elkouri explicó que aún siendo Quebec una de las sociedades más avanzadas en materia de igualdad de género, todavía hay mucho trabajo por hacer. "Una cosa son las leyes y otra lo que sucede dentro de cada casa".

La autora se refirió también en su conversación al peligro actual de las democracias a causa de los extremismos, con el auge de la extrema derecha; respondió a preguntas de las personas asistentes sobre la diferenciación del francés quebequense con el de Francia o la negación del genocidio armenio por parte del gobierno turco, no así por los intelectuales del país: "El Estado turco aún niega el genocidio armenio", dijo Rima. "Cuando regresé a la aldea de mis antepasados, no había nada allí. No hay memoria oficial. No hay tumba. No hay nada que te ayude a llorar o rendir homenaje a las personas que murieron. Hay algo realmente doloroso en esta negación".

Por último agradeció a Rosa de Diego por su esfuerzo en la traducción y a Belén Rosa de Gea, coordinadora de La Mar de Letras, por la invitación.

Cada 24 de abril se conmemora el aniversario del Genocidio Armenio, en el que murieron unos dos millones de armenios en manos del gobierno turco en el Imperio Otomano, entre 1915 y 1923, durante la Primera Guerra Mundial.

Cada 24 de abril se conmemora el aniversario del Genocidio Armenio, en el que murieron unos dos millones de armenios en manos del gobierno turco en el Imperio Otomano, entre 1915 y 1923, durante la Primera Guerra Mundial.El 24 de abril de 1915 las autoridades otomanas detuvieron a unos 800 intelectuales líderes de la comunidad armenia en Estambul. Posteriormente los militares otomanos expulsaron a armenias y armenios de sus hogares y les obligaron a marchar cientos de kilómetros -por el desierto de lo que hoy es Siria- sin alimentos ni agua. Las masacres no respetaron la edad ni el sexo de las víctimas, y las violaciones y otros tipos de abusos sexuales fueron frecuentes.

Mientras la República de Turquía sigue negando la masacre, argumentando que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, la comunidad armenia continúa su lucha, reclamando el derecho a la verdad y la justicia.

La República de Armenia se encuentra situada en el Cáucaso Sur, en el altiplano entre los mares Negro y Caspio. Allí, la presencia del pueblo armenio se remonta al 1.000 AC y ha sufrido constantes invasiones expansionistas de imperios orientales y occidentales.

Al oeste limita con Turquía, donde en 1911 asumieron el poder los ideólogos del “Panturquismo” con el objetivo de unir en un nuevo esquema imperial a todos los pueblos de habla turca, destruyendo las minorías cristianas y recuperando los territorios de la “Gran Turquía” a través de una limpieza étnica. Las enormes reservas petroleras de Bakú (Azerbaiján) eran parte de este gran proyecto y los armenios eran un obstáculo dentro de este esquema.

En 1915 decretaron el exterminio. Armenios, asirios y griegos fueron las víctimas, cuando el estado de guerra mundial en el que Turquía se ubicó del lado de Alemania, hacía pasar desapercibido para occidente el genocidio.

El plan constó de tres fases: en la primera ejecutaron a 800 intelectuales armenios con el objetivo de descabezar al pueblo; en la segunda reclutaron a los hombres para realizar trabajos forzados, los asesinaron y enterraron en fosas comunes; en la tercera obligaron a niños, mujeres y ancianos a caminar sin agua ni comida hacia el desierto y durante la marcha los sometieron a atrocidades como violaciones masivas por parte del ejército, rapto de menores, niños enterrados o quemados vivos.

El 75% de la población Armenia fue asesinada, el 95% de la cultura Armenia fue destruida y el 80% del territorio histórico armenio fue usurpado.

Los sobrevivientes se dispersaron por el mundo en calidad de refugiados, dando origen a la Diáspora Armenia. Argentina fue uno de los países que los cobijó.

Los sobrevivientes se dispersaron por el mundo en calidad de refugiados, dando origen a la Diáspora Armenia. Argentina fue uno de los países que los cobijó.El término genocidio, delito de derecho internacional, es aplicable a esta matanza de armenios entre 1915 y 1923.

Así fue reconocido por varios países incluido el nuestro, el Consejo Mundial de Iglesias, el Tribunal Permanente de los Pueblos y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la O.N.U.

Por Ley Nacional 26199 se reconoció este hecho y Río Negro señala también por Ley 4189 al 24 de abril como “Día de conmemoración del Genocidio del Pueblo Armenio”.

Hay distintas formas de relativizar o silenciar procesos genocidas; se pueden olvidar, negar o darles un sentido salvador que los justifique. Todas ellas son un atentado contra la humanidad que ha reconocido que existen derechos de carácter internacional inherentes al ser humano.

Para evitar estos ataques y defender los valores de la vida, el respeto y la dignidad humana, los pueblos necesitan memoria, verdad y justicia.

CONMEMORACIÓN DEL GENOCIDIO DEL PUEBLO ARMENIO

''Los armenios del mundo seguiremos pujando hasta llegar al reconocimiento de este asesinato''

Alfonso Tabakian, Director del Consejo Armenio de Sudamérica, quien perdió a sus abuelos y a los padres de sus abuelos en el genocidio armenio, recordó en Radio Jai la masacre perpetrada el 24 de abril de 1915 que causó la muerte de alrededor de 2 millones de personas.

Alfonso Tabakian, Director del Consejo Armenio de Sudamérica, quien perdió a sus abuelos y a los padres de sus abuelos en el genocidio armenio, recordó en Radio Jai la masacre perpetrada el 24 de abril de 1915 que causó la muerte de alrededor de 2 millones de personas."Todos los que vivimos fuera de Armenia somos sobrevivientes. En cada uno de los armenios está esta historia, es parte de nuestra identidad".

"La historia ha probado infinidad de veces lo que los armenios sostienen, pero esto llega a una encrucijada, y es que el Estado turco, el Estado genocida, (quien perpetró la masacre) lo reconozca".

"La justicia tiene que determinar el genocidio, no un historiador", recalcó. "Mi abuelo presenció cómo mataban a su madre y como enterraban a sus hermanos. Es algo escalofriante y el Estado turco utiliza el paso del tiempo".